日露戦争の名画鑑賞シリーズ第2弾。

舞台は、タイトルどおりの日本海から遠く欧州はフランス、そして北欧まで続く広く雄大に展開される戦争絵巻。

日本が負けていれば、恐らく中国東北部や朝鮮半島はロシアの植民地になっていたでしょうから、その後の日本の運命は今とは全く違ったものになっていたと思われる戦役。

少なくとも当時の国際状況では、ロシアが極東アジアに本格的に恒常基地を備えるとなれば、アジア大陸に資源その他の経済的活路を見出していた日本にとっては、国家防衛上、絶体絶命な状況になっていたと断言してもよいと思う。

ロシアは喉から手が出るほど不凍港が欲しかったという。

そんなロシアからの太平洋に進出を果たさんと掛けてくる圧力を受けながら、日本は日本海方面に戦力を配備せざるを得なかったのだろう。

国防費の高騰が招く国家財政の破綻が先か、または日本海制圧を目指すロシアとの再戦が先か。 まあそうなればなったで、太平洋戦後を待たずにアメリカと同盟を結んでいたという可能性も考えられるだろうが。

そんな日本の明治後を決定する、激闘の戦争作品をレビューしてみようと思う。

-

-

映画・ドラマ見放題サービス「アマゾンプライムビデオ」レビュー

続きを見る

日本海大海戦の感想レビュー

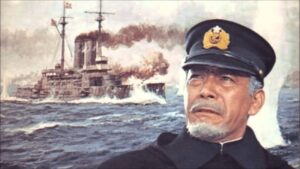

前回にレビューした「二百三高地」では明治天皇だった三船敏郎が、今回は東郷元帥役であることもこの作品の魅力のひとつだ。

しかしながら、黒澤シリーズの力強い中年ミフネの印象が強い僕にとって、初老に白髪ゴマ頭の司令官役はあまりにも年を経すぎていた・・・・

それでも重厚かつ圧倒的な存在感はさすがというもの。

往時の黒澤侍ほどに元気一杯ではないものの、この人はこういう落ち着いた演技でも充分見ごたえがあるのだと再確認した。

反対に「二百三高地」で演じた、悲愴感漂う泣き顔の将軍役とは一変して、今回はヨーロッパの大都会で華麗かつ大胆に後方諜報作戦を操る、明石元二郎大佐を演じる仲代達也のフレッシュさは驚きだった。

きたるべき日露の激突に向けて、ひそかにロシアの反政府組織を支援する情報組織の黒幕、というのが本作品での役柄なのである。

異国の屋根裏で革命分子と秘密会談を重ねるそのどす黒い面構えは、とても後に同僚に「無能無策の姿将軍」と罵られる指揮官とは同じと思えないほど、大胆かつ不敵なそれであるのだ。

実際に史実でも、欧州でロシア革命の支援をしていた明石元二郎大佐の活躍は、最前線で戦う軍部隊に負けずとも劣らない貴重な存在だったといえる。

今回の仲代さんは「椿三十郎」で演じた精力的な悪役の侍に似てるような気がするのだが・・

悪いけど突き抜けてるというか。

もう少し爽やかだけど。

二百三高地ほどには出番が少なかったので、乃木将軍ばりの存在感を期待していた僕的には、ちょっと残念なのである。

一方でやたらと爽やかな大根役者ぶりをみせてくれたのが、あの加山雄三氏だ。

加山雄三氏といえば、これよりはるか後年に、関西の深夜ラジオ番組(サイキック青年団)で、ヅラ疑惑とスキー場にまつわるあれこれを、深夜帯とはいえ、公共の電波で赤裸々に暴露された方だが、本作品ではそのような風聞などどこ吹く風で、若かりし頃の爽やかな青年将校ぶりを画面いっぱいに展開されておられる。

演じた役柄は広瀬中佐で、この方も日露の戦役では大活躍された英雄の一人ではある。

このように当時のスター俳優たちを一同に介した「日本海大海戦」なのだが、史実、映画共に、来るべきロシアとの大戦に必要な日本側勝利の絶対条件とは、同時期に陸上で展開されている一進一退の攻防とは異なり、海上のそれは完全無欠なる大勝利のみが大前提となる。

一隻でも船を逃せば、それすなわちわが国の通行通商、また大陸に展開する陸上部隊への補給輸送の大打撃となりうる。

「ロシア艦隊の全滅もしくは戦力の完全無力化」

のみが、日本帝国海軍に課された、唯一絶対の勝利命題というわけなのだ。

男前すぎる東郷元帥

そしてこのような過酷かつ困難な任務の現場責務を担うのが、東郷平八郎元帥。

この段階で元帥位はまだなかったと思うが、のちにフィンランドのビールの銘柄となったゼネラルトーゴーは静かに、そして淡々とバルチック艦隊の動向を凝視しておるのであった。

そして入った対馬近海での偵察情報。

偵察艦隊そして漁民からといった、官民一体の領海内監視体制によって、バルチック艦隊の予想される方向が希望から確信に変わった瞬間。

「全艦、対馬沖へ展開せよ」

こう言ったかどうかは記憶が定かではないが、とにかく東郷司令官は日本海軍の全力を挙げて、敵国ロシアの誇る無敵バルチック艦隊を自分達が望んだ海域で迎え撃ったのである。

多くの将兵の意気はこのとき最高潮に達したに違いない。

「いつでもかかってこいやーっ!」

ドカンドカン!とぶっ放つ大砲のとどろきが、このときばかりは魂の鼓動に応ずるロックの調べに聞こえたことだろう。

水兵たちは日頃の猛訓練の成果を見せてくれんと、鬼のような表情で敵艦隊に次々と大和砲弾をぶち込んでいく。

そして数時間後。

双眼鏡で敵艦隊の多くが操行不能に陥ったのを確認した幕僚達は、東郷司令官に攻撃中止を要請した。

「司令長官!どうか攻撃中止命令を!」

「いんや、まだでごわす」

こう言ったかどうかは記憶が全く定かではないが、東郷司令官は幕僚たちに攻撃続行を命じたのだった。

「し、しかし敵はすでに戦闘不能であります!ここはぜひ武士の情けを!」

懇願する部下に東郷はクワッ!と目を見開いて言い放ちました。

「敵はまだ白旗あげておらんたい!武士の情けはまだ早いたい!!」

こういったかどうかは、わが記憶回路がロシア艦隊のそれと同様、完全に操行不能状態にあるために定かではありませんが、とにかく東郷は部下に「敵が明確に降伏の合図を示すまでは攻撃を続けよ!」と強く命じた。

「さすがは維新の生き残りたい」

僕は思わず画面に向かって声を上げ、持っていた杯をツツ、と掲げるのだった。

中途半端な温情は己の身を危うくする。

生き残りたければ、確実に降伏する敵以外は、徹底的に叩け。

それが戦場の冷酷な現実なのだと。

戊辰戦争、西南の役、と幕末維新の数々の修羅場を生き抜いてきた老練の戦士の目には、安易に武士の情けを連呼する部下はあまりにも甘すぎて虎屋の大福にも劣るばい!と心中ひそかに呆れたに違いない。

そして待つこと数分。

ついに敵旗艦から降伏の白旗があがる。

そしてこのときようやく東郷は全艦隊に攻撃中止命令を出した。

「ようやく落ち着いて珈琲が飲めるたい」

ふう、と息をつき、東郷は自室に戻って珈琲の入った瓶の蓋を開け、机に置いたカップに注ぎこむと、ゴクリと一口飲みこむ。

「うーん、マンダム」

これが後に某有名男性化粧品とネスカフェの原点になるとは、まだこの時点で誰も予想できないでいるであった・・・・ (冗談です)

戦争の原則

城を攻めるは下策なり

敵の心を攻めるは上策なり

中策は思いきり忘れてしまったが、戦わずして得る戦果こそが最大のものだというのが、古代中国の兵法家、孫氏の言葉だ。

思えばドイツや日本という国は外交や諜報が苦手な国であろう。

あくまで私見だが、戦闘に強い民族というのは、どうもそういった情報戦に疎いような気がする。

逆に中小国は、自らの国力が大国に比して弱いと認識するからこそ、それを補うために情報戦に力を注ぐのかもしれない。

よく第二次世界大戦で日本はアメリカには負けたけど、中国には負けなかったと言われるが、これもやはり「戦闘のみが戦争」と認識しがちな日本人の性向からくる誤解ではないかと、個人的には思う。

当時の中国は、かつて楠正成が後醍醐天皇に献策した「京の都に敵を引き入れ、その後に囲んで撃つ」を、時と空間を越えて忠実に実行したに過ぎないのではないかと思うわけです。 ロシアがナポレオンやヒトラー相手にやったあの焦土作戦というやつだ。

空間的に奥行きのある国家というのは、敵を国土の内に引き入れて、その補給が切れた後に撃滅する、といった作戦をよく使う。

中国は太平洋を挟んだアメリカと共同歩調をとり、日本を自国に引き入れてアメリカにその背後を撃たしめたのではないか?と。

日本は戦闘で散々に中国軍を撃滅しながら「やつらは弱い!ただ退却するばかりだ!」とどんどん内部に侵攻していったわけだが、中国側がわざとそうするように仕向けて、日本の補給線を引き伸ばしに延ばした、というのも、一つの推測としてはあり得るのではないだろうか。

戦術に勝って、戦略で負けるが如し

クラウゼッツの言うように「戦争とは所詮政治の一部」であり、戦争はそれ単体で存在できないのだ。

大枠で間違えてるのに、小枠を小手先であれこれ画策しても、そこからの逆転は難しいのではないのだとも。

*日本が情報戦に疎いというのは私の勘違いのようです。実際にこの映画で描かれている明石大佐もロシア国内で革命工作を行って、見事に効果を上げていますからね(史実です)。思えば戦国時代も大名が権謀術数を繰り広げてきた歴史をもつ国ですので、情報戦に関しても決して苦手ではないのでしょうね。とはいえ、戦後の日本はアメリカの防衛にあぐらをかいて怠っているような印象を受けますが・・

まとめ

そんなあれこれを、日本海大海戦を見て考えた。

この海戦を含む「日露戦争」の日本は、後の敗戦と比べても圧倒的に「勝つために」全ての力を振り絞った戦役だった。

その結果、見事に勝利した。

まさに戦場の戦士たちだけでなく、欧州やロシアの地で諜報活動を任じた軍人たち、彼らを支援した政治家、経済人たち、国民が一体になって得た結果だろう。

そんな諜報員の一人、加山雄三氏演ずる広瀬少佐が辿った熱き最後の死には少なからず感動したので、最後にこの広瀬中佐についての記述とともに、彼を讃えて歌われた当時の軍歌を記しておこうと思う。

明治37年(1904年)より始まった日露戦争において旅順港閉塞作戦に従事する。第2回の閉塞作戦においては閉塞船福井丸を指揮する。

撤退時に行方不明となった部下杉野孫七上等兵曹(戦死後兵曹長に昇進)を助けるため船内を3度捜索した後、救命ボート上で頭部にロシア軍砲弾の直撃を受け戦死。

享年36。

即日中佐に昇進した。

轟く砲音(つつおと)、飛来る弾丸(だんがん)

荒波洗ふ デッキの上に、闇を貫く 中佐の叫び

「杉野は何処(いずこ)、杉野は居ずや」