(C) 2016 TOHO CO.,LTD.

シン・ゴジラを観てきた。

噂ではかなり人気のある映画のようで、公開時から少しは興味はあった。

だが最初は正直、怪獣映画を見る気にはなれなかった。

なにせオリジナルのゴジラさえ満足に見ていないのだから。(子供の頃にテレビでちらっと見ただけ)

さらに言うと、実は当日は「ゴーストバスターズ」を見るつもりだった。(最新版の)

だが上映時間を見ると、朝とレイトショーしかない(涙)

ということで、今回ゴジラを観に行く運びとなったのですね。

そんなやる気のないスタートダッシュから始まったゴジラ鑑賞が、まさかあのような結果に至ってしまうとは、劇場入りの時点で知るよしもなかったのである。

「シン・ゴジラ」映画レビューへの想い

総監督は庵野秀明氏、監督は樋口真嗣氏。

庵野秀明氏のほうは、なんでもエヴァン・ゲリオンの監督だそうで、その世界では相当有名な方らしい。(樋口氏はまったく知りませんでした)

しかしその手のアニメにまったく興味がない私には、むしろ宮崎駿監督の「風たちぬ」で主人公の声優を担当したやる気のなさそうな中年オヤジという印象しかないのである。

もちろん、このシン・ゴジラが前作の大ヒットを受けて作られたとか、エヴァンゲリオンの世界観とそっくりとかいう世評もまるで関心がない。

なにせ、エヴァンゲリオンすら見たことがないのだから。

そんな私がこの「ゴジラ」を見て抱いた感想は、ただ一言。

「すげえ面白い!」

最高だった。

刺激的だった。

グイグイ引き込まれた。

ゴジラかっこよすぎた。

長谷川博巳さんに男ぼれした。

ほかにも色々言いたいことがあって、溢れ出てくる想いもあるのだけど、なんだかうまく文章にできない感じがする。

下手に文字に起こしてしまうと、それがすごく陳腐なものになってしまいそうな気もする。

だけどこのブログはレビューを披露していく目的で作ったので、そういうわけもいかないだろう。

なので、グダグダになりそうだけど、あえてレビューにトライしていこうと思う。

最初のゴジラに驚いた!

まず「シン・ゴジラ」のタイトルに「おお!」と思った。

昔よく見たゴジラのロゴそのもの。

よく聞くとBGMもゴジラじゃないか!

すごくレスペクトしてる感じがした。

エンディングも「終」の文字とタイトルロゴのスタイルは同じだったので、やっぱり昭和はいいなーと思った。(自分、昭和生まれなもんで)

そして東京の沖合にいきなりゴジラが出現するところから始まる。

最初にこのゴジラをみたとき、

「えっ?」

と思ってしまった。

なにせ想像してたのと違いすぎる。

ぜんぜんゴジラゴジラしていない。

むしろ間抜けなぬいぐるみという印象がぬぐえない。

「このままいくのか?庵野監督は・・」

と不安になったが、後にその心配は杞憂であることが判明するので、ここではこのへんで納めよう。

熱い政治家たち

逃げ惑う群衆と混乱する官邸。

今回この映画で最も感心したのが、この官邸内部の人間ドラマだ。

謎の巨大海洋生物出現という知らせを受けて内閣は緊急に閣僚や関係者を集めて会議を行うが、だれも「想定外」やら「様子をみてみないと」など、緊急性に欠いた発言を連発している。

みな自分の保身と出世が大切なのだ。

そんな中でも勇敢に自分の意見を具申するものがいた。

それが長谷川博己演じる内閣官房副長官、矢口蘭堂である。

年功序列の日本の政治の世界で数少ない30代政治家として、緊急事態に陥った東京の混乱の回復を志す。

後で再び述べるが、この男こそ物語の人間サイドの主人公であり、日本という国の何たるかをセリフに載せて語りつくす、「イタコの蘭堂」なのである。(青森のイタコの意味です)

そんな矢口を支える盟友というべき存在に、松尾諭が演じる泉修一 保守第一党政調副会長がいる。

「出世は男の本懐だ」と断言する政界の野心家らしい泉は、そのふてぶてしい表情から想像できないほど、実は最も矢口を陰で支えた存在であることは間違いない。

この混乱を収めることこそ出世の最短の道と考えている節もあるが(たぶん実際そうだろう)、結果的に日本のためになればそれでいい。

矢口のためにあらゆるネットワークを使って政治工作をかけていく姿は頼りがいがありすぎる。

調整家の力はこういう時にこそ最も発揮されるんだろう。

映画の後で希望通りに幹事長になれたのだろうか?

ぜひ次作ゴジラでは(もしあれば、だが)新たに組閣された矢口内閣の幹事長として辣腕をふるってほしいものである。

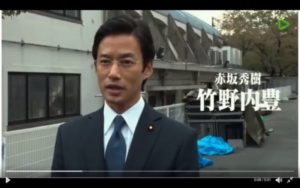

そして矢口の直属の上司は竹野内豊演じる赤坂秀樹。

内閣総理大臣補佐官で国家安全保障担当を任じている。

理想主義で国民のための国づくりを目指す矢口と比べて、赤坂は世界の中の日本の立ち位置を常に意識する現実主義であり、この考え方の相違が、終盤に日本が陥った危機の際に決定的に表面化するのだ。

とにかくクールで、物事の先の展開を常に見据える政治家という印象が強かった。

そんな彼らのさらに上司が、柄本明演じる東竜太内閣官房長官である。

日和見が大勢の閣僚の中で、部下である彼らの意見を総理大臣に強く具申する、骨太の政治家に感じた。

一見、昼行燈に見えるが、そのぼんやりとした表情の影で物事の優劣を瞬時に判断して、総理に裁可を促す裏の切れ者。

他の閣僚もそうだが、この映画の内閣のキャストはおそらく現在の安倍内閣のそれをモデルにしてるのだろう。

ということは、柄本さんの役柄は菅さんということになるのか?

そうだとしたら、まさに東竜太は出来る男そのものである。

同じ意味で、防衛大臣に女性政治家が選ばれているというのも、そういう何かを象徴しているのだろう。

意思決定の遅れが命取りになった

余貴美子演じる花森麗子防衛大臣である。

男性ばかりの閣僚の中で、唯一の女性大臣として緊急事態に対処する花森は、男性以上の迫力と鋭さで、首都防衛に関する生々しい意見を総理に具申し続けた。

生々しい意見とは、すなわち自衛隊の防衛出動だ。

ゴジラが上陸を開始し、謎の変身を遂げて進化する中、被害が拡大し、ついに花森の意見が取り入れられる。

このときの勇敢に首都防衛を主張して、自衛隊の武器使用を求める花森防衛大臣の姿は、これからの日本がたどる道筋を暗に示唆してるように思えてならない。

ゴジラの進撃に対して官邸側の対処は後手後手に回ったが、なかでも印象的だったのは、様々な会議が行われる中で、おそらく官僚と思われる人物が、「何をするにも会議をを行わないと意思決定ができない」と嘆いていたことだ。

こうした内部スタッフによる現実の政治の世界を皮肉るようなセリフ回しは、中盤以降でもバンバン出てくる。

大統領の特使として来日した石原さとみ演じるカヨ子・アン・パタ―スンも、「何をどうするかは最後は大統領が決めるわ。あなたの国は誰が?」

と聞かれて、矢口は言葉に詰まるシーンもあった。

このとき、幕末に日本に来た外国の大使が同じことを幕府の役人に聞いた逸話を思い出してしまった。

「日本にはミカド(天皇)と将軍(徳川幕府)がいる。どちらに話をすれば、国と国との交渉事がまとまるのだろうか?」と・・

通常は「権威」「権力」は併存し、お互いを補完しあう。

だが幕末では将軍家に変わる新しい「権力」「権威」を得ようと、天皇家に革命派が近づいた。

このため、幕末の日本には将軍家と天皇家というふたつの権力が並び立った。

明治維新成立後は表面上は内閣が権力を、天皇家は権威をという、古来からの政治形態に戻ったかに見えたが、明治憲法下で「大日本帝国憲法第11条 天皇は陸海軍を統帥す」(軍部の統帥権(指揮権)は天皇陛下に属する)という規定があったために、内閣による軍の統制が効かず、結果的に軍部の暴走を招いてしまった。

戦後は再び元の「天皇家」に戻り、生々しい政治権力からは離れて、日本の象徴権威として君臨するのみとなった。

こうして日本では古来から権力が一部のものに集中することを恐れて、常に権力の分散を行ってきた歴史がある。

時を経た現在の日本でも、形を変えて「権力の分散」が行われ、そのためのシステムが権力を担当する政権内部で整えられてきた。

各派閥、各部署間の意思疎通をスムーズにいかせるための「話し合い」「会議」「根回し」もその一つだ。

何もない平時は、話し合いによる意思決定に少々時間がかかっても問題はあまり生じないだろうが、国家危急の存亡時間に「話し合い」「会議」で時をいたずらに無駄にすれば、それすなわち滅亡につながる。

そのことをパターソンは暗に指したのだろう。

ほかにも対策のために関係各所に根回ししたり、憲法で規定されている防衛出動をいかに柔軟に現実的に運用していくかといった、一見ゴジラの進撃とは関係のないシーンが多く続く。

会議の中でも政治、生物科学、原子力の専門用語がバンバン出て来て、しかも皆その話し方が異常に早くて「これは聞き取りに難のある人や、語彙に自信がない人はしんどいだろうなあ」と感じてしまった。

政治ネタが大好きな自分でも少し頭が痛くなるくらい、台詞回しが尋常でないプロットの進め方は、やはり現実の政治世界の内情を正確に描きたい製作者の意図を含んだものだろう。

そして究極の選択へ

こうして官邸側の態勢が整い、ようやくゴジラを迎撃できる準備ができたとき、ゴジラは進撃を止め、再び東京湾へと姿を消した。

理由が分からないまま、まずはホッとして政府要人は破壊されつくした東京の街を視察する。

そこでのあまりにも悲惨な情景に、矢口は合掌して犠牲者の冥福を祈るのだった。

こうして次なる襲来に向けて、新たな準備を整える時間の余裕ができた政府は、本格的に矢口を対策本部の責任者に任命する。

矢口が集めた人材は、官民問わず優秀だが、一癖も二癖もあるはぐれ者の俊英達だった。

このへんは「進撃の巨人」のパターンに似てるようで、ちょっとイメージが重複してしまった。

とはいえ、最初のゴジラの襲撃時に集められた研究者が一様に「想定外」を連発して、「御用学者では話にならん。誰でもいい、話が分かるやつを呼べ」と、大杉連演じる総理大臣が命じたことの結果が、矢口の元に集った偏屈ものたちなのだろう。

だが思った以上にこの「偏屈もの」たちの偏屈振りは目立つことはなかったように思う。

やがてゴジラが再び出現し、東京上陸を開始、次々に街を破壊し始めた。

今度は自衛隊が本格的に反攻を開始、総理大臣による無制限武力行使が発令される。

しかしゴジラにはまったく効かなかった。

その理由はあえてここでは触れないでおく。

ただ全く歯が立たないことを知った政府は、ゴジラの進撃路に内閣官邸と霞が関が含まれてることを知って、立川の自衛隊指揮所に政府機能を移すことに決める。

総理を含む主要閣僚全員が輸送ヘリで官邸を離れる瞬間、ゴジラの身体から放たれた放射能レーザーがヘリを襲った。

乗員は全員死亡。

ここで政府機能は完全に停止する。

残された矢口ら巨大不明生物特設災害対策本部(通称「巨災対」)のメンバーも、半ば以上が犠牲になり、首都防衛作戦は破たんの危機に瀕する。

ようやく避難した立川の基地で臨時内閣が組閣され、矢口ら巨災対も再び研究を続行することになった。

止まらないゴジラの進撃!

しかしゴジラの進撃は続く。

米軍による無人爆撃機の激しい攻勢もむなしく、体内に原子炉を擁したゴジラの進撃は留まることを知らないのであった。

このままいけば首都のみならず、日本全体がゴジラのまき散らす高濃度放射能で汚染されつくすのは時間の問題だった。

その被害が日本以外に及ぶことを恐れた米国の招集によって国連安保理が開かれ、恐るべき決定が下される。

それは米国を中心とした国連軍が組織され、東京に熱核爆弾を打ちこみ、ゴジラごと滅するというものだった。

臨時総理となった平泉成演じる里見祐介元農林大臣に、この決定が電話で知らされた。

当然、周りの政府高官は反対するが、ゴジラの進撃を止めることができない日本には、他に選択肢は残されてなかった。

やむなく里見臨時総理は、その要請を受諾する。

「日本はしょせん属国だからな」

「遠いアジアのことだと思って滅茶苦茶やりやがる」

政務スタッフや若手官僚が真実をつく言葉を吐く。

矢口も猛反対し、研究の続行を願った。

かたや矢口の上司である赤坂は核爆弾投下も止む無しという意見だった。

「いまや日本の株価も暴落し、デフォルトすら考えられる、このままいけば日本という国家の信用は地に落ちるだろう。矢口、問題なのは今じゃない。ゴジラを倒して復興した後の日本を考えるんだ。世界の中の日本を」

「私はそうは思いません。もし核爆弾が東京に打ち込まれたら、いったいどれだけの範囲・・・年月・・・人々が放射能汚染によって苦しめられると思いますか?!そんなことは絶対に受け入れられない!巨災対は必ずゴジラの弱点を掴みます!」

赤坂と矢口の政治家としての考え方の違いが最も強く表れたシーンだった。

全体を通してみて感じた事

ここから先のあらすじ紹介は、映画ラストのネタバレになってしまうので、これ以上書かない。

ゴジラとの対決の結果がどのようなものになるにせよ、この作品が世に問うていることはたった一つだと思う。

日本という国家の組織的欠陥と、それがどうあるべきかというアウトライン、それを描いて見せたということ。

ゴジラという圧倒的な怪獣の姿を通じて・・・

ラスト付近で国連安保理の決議を覆すために、日本側が常任理事国のある一国に工作を仕掛けるシーンがあった。

全てが解決した後に「まさか日本があんな狡猾な手段を使うとは思わなかった」とアメリカ側から賞賛とも非難とも見える言葉をかけられたが、これはこうあるべきという希望を込めたシーンだったのではないだろうか?

当のアメリカ自身も劇中でこう指摘しているではないか。

「米国では大統領が最後に全てを決定する。日本は誰が決定するのか?」

と。

映画で描かれているような防衛出動にせよ、政府の意思決定の速度にせよ、いずれも現在の日本が直面している政治課題をそのまま反映したものだといえると思う。

そしてもちろん、娯楽映画としても秀逸だった。

実際に素晴らしい映像とスペクタクルな戦闘シーンが描かれているから。

特に自衛隊の戦闘ヘリと戦車隊のフォーメーションバトルは秀逸だった。

見ていて鳥肌が立ったほど素晴らしかった。

人間ドラマも非常に見ごたえがあった。

ベテラン俳優が配された各役柄にはどれも見落とすことができないほどの重厚さを感じたし、若手俳優の懸命な演技にも心打たれた。

長谷川博巳の演技は終始熱く、引き込まれるものがあり、最後の戦いで自衛隊員に訓示するシーンや、ラストで政治家としてあるべき出処進退の姿を語った彼の姿には入神の域を感じてしまったほどだ。

現場主義こそ日本の良さという矢口の言う通り、目の前で必要なことを淡々とこなす姿勢こそ、日本人がそうあるべきと願う生き様そのものではないか?

自衛隊の幹部が激務の労をねぎらわれても、

「仕事ですから」

と返すシーンは、まさにその典型的な例に見えた。

まさに「日本も捨てたもんじゃない」である。(矢口のセリフ)

ただ、たったひとつ「あれ?」と思わされるものがある。

それは・・・

片桐はいり。

非常にユニークな風貌を持つ彼女の存在感は、見るものを一瞬にして釘付けにする魅力と迫力を同時に有し、あまつさえ他の俳優の存在すら忘却せしめるほどのオーラを放つとみた。

その彼女がただ一瞬だけ、この映画のワンシーンで出て来て、一瞬にして消えてしまうという不思議な配役がどうも気になって仕方がないのだ。

巨災対本部で矢口らが不眠不休の研究と対策に没頭しているときに、メンバー一人一人にお茶を差し入れる掃除のおばちゃん。

それが片桐はいりである。

それまでゴジラの存圧倒的な在感と人間の叡智をかけた究極の戦いに、固唾をのんで緊張しまくっていた私の頬を、

ふっ

と緩ませてくれた謎のフェイス。

それが片桐はいり女史というわけである。

後にも先にもこのワンシーンだけ。

しかもストーリーになんの絡みも関係もなし。

監督はなぜこのシーンに彼女を入れたのか?

そこがこの映画の最大の謎のような気がするし、ひょっとしたら庵野監督が投げかけた戦後70年へのアンチテーゼなるものなのかもしれない。

そう思うと夜も眠れないぜ・・・

どうか監督、謎の答えを私にだけそっと教えてください。

最後に

ということで、このへんでレビューを終わることにします。

どうか未見の皆さんは、ぜひこの映画をご自分の目でご鑑賞頂きたいと思います。

果たしてゴジラとは、いったい何を意味する存在なのかということを。

天災になぞらえた偶像としての存在か・・

伝統文化を体現した化身としての存在か・・

戦前の英霊になぞらえた哀しみの存在か・・

いろいろ深く考えさせられる作品です。

ぜひご覧あれ!

『シン・ゴジラ』予告2